素描快写

在素描教学的实践中,我意识到我们目前的教育缺乏在广阔背景上对中西方绘画艺术,传统绘画样式总体上,宏观上的认识与把握,传统文化氛围的空缺,使学生难以到达艺术衍生的根源,如果单从枝节与片断的现象来截取,必然割断文化上的血脉。只有根植于博大精深的传统文化渊源,自觉的建立中西方绘画多纬度的比较关系,才能分辨与梳理文化间的融合现象,才能自足于内在的精神诉求,才能够使学生建立起对于本民族文化的自尊与自信,清醒的看待当下的绘画现象,理智的面对外来文化,由此选择适合于自身的传达方式。

课程概述:

素描作为绘画的一种表现形式应涵盖不同艺术流派对于绘画的理解,触及素描教学当中的几点问题,1,每个艺术家都在以个人视觉经验之上,看待引发其兴趣的物像。前提是在不断的打破先验的理解之上获得新鲜的感受。2,如何将绘画当中的情感表现纳入教学,使其言之有物。3,油画作为西方绘画样式进入中国的这样一个特殊性,含有多重的丰富性,引导学生寻求个性的表达方式的同时,自觉的建立中西方绘画不同维度的比较关系。

课程侧重点;

线:

线条作为中国传统绘画精髓,在绘画中承载的意识迥然不同于西方,除具造型功能外,更是独立的,意象性的绘画因素。它统一了人与自然,物质与精神,造化与心源,无与有,一与万,象与意,法与变,动于静之间的关系。

中国书法用笔讲求“永”字八法,更多的是体会手,腕,笔,纸的着力点,讲求执笔与运腕的方法,使得顿挫和提按随心而动。即心与手相应,手与笔墨相和。运笔动作“按”中有“提”,使笔端线条出现轻重疾徐的种种变化来。线的疏密,展蹙,枯润,粗细等质感也随着行笔的提按,疾涩而扩展成画面秩序。

中国画中的线讲究一波三折,无往不复,无垂不缩,在藏锋,回锋,中锋信笔拖拉之中暗合了宇宙间的存在和运动的规律,形同书法的行气是迂回在字里行间有节奏的线。

“在有形的线之外,还有无形的线,这就是画面赖以有机地贯穿凝铸起来的内在结构线,使画面得以活起来的气脉运动线。它不是实在的线纹,而是通过表现对象的取舍剪裁、构图处理、结构安排造成一条无形的线,使画的各部分,似有经脉联贯、气血充脉的整体。”“一亇画家,不只要工力把握那有形的线,还需以更大的修养把握那无形的线,才能可能使有衫的线更具含蓄内在的美”

——陈方既《点线的美学内涵》

“一个规定的线通贯大宇宙,赋予了一切被创造物,如果他们在这线里面运行着而自觉着自由自在,那是不会产生任何丑陋的东西的。”

——罗丹

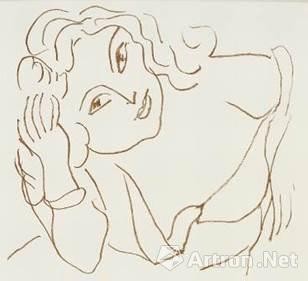

线条本身的顿挫以及线条之间的呼应与连带完全是书法中‘写’的方式

快速的行笔及用笔的方圆与疏密的韵律使画面富有动感

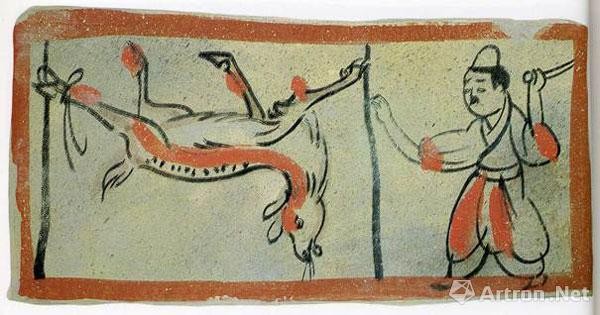

中国传统壁画中的线

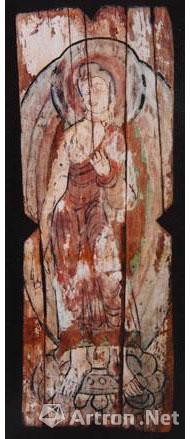

中国传统造像中的“曹衣出水”

在这样的对照关系中似乎更直观的看到

带有某种历史渊源的绘画形式

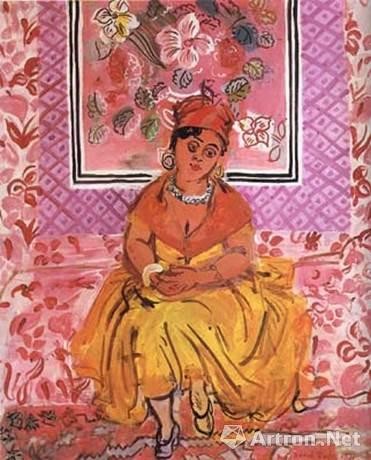

带有东方思维描绘西方绘画中的空间关系

线条作为绘画语言而独立存在

材料肌理特质:

黑白灰:

中国画中讲墨分五色,更是将墨色作为一种画面的修养,墨气的干湿浓淡能充分体现大自然的浑成一体。笔墨有生气是从物像的光影中抽离出来,黑白灰以更直接的明暗回归视觉的纯粹性突现视觉感受。阿恩海姆《色彩论》“色彩的饱和程度随颜色的明度而各不相同,在最高明度和最底明度的极端上,色相和纯粹的白和黑差不多。”

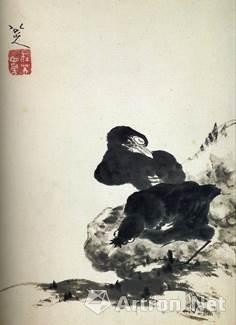

大胆与简约的黑白运用发挥了水性材料特质

强烈的视觉感受融合在线面,动静,干湿浓淡的节奏中

材料:

新鲜的视觉经验更多的来自于不同材料的肌理特征,发挥并利用材料本身的美感。寻求个性的绘画工具,尝试不同材料的表现性。诸如宣纸,手工制纸,绢,毛笔与水墨等水性材料,其肌理的最大特点是顺,畅,流,但中国画理论中强调的恰恰力,骨,涩。材料的特性与用笔方式,使得中国画在笔墨纸砚缺一不可的组合中达到线条的魅力,笔的弹性。墨在宣纸中的深透,用笔的技巧,有效的控制才会形成我们看到的中国画中线的运用。这是纸与铅笔不能达到的,同样硬笔的力度在纸上的涂抹擦,出现视觉的丰富多样性也只是属于硬笔与纸的效果,同样炭条的浓重粗狂也是其本身的特性,那么丙烯的流淌与覆盖又会是另一种效果,视觉效果依据材料特性与控制技巧产生不同心理感受发现并利用材料本身的美感,通过看似一些不兼容的材料,带来偶发的视觉经验。积累并蓄存于记忆中,在观察物像之时,生发绘画的联想,这个联想在模糊不确定的情况下,进入思维状态。

水溶材质的偶然性带来丰富细腻的视觉感觉

中国绘画的章法与西方油画中的空间关系:

中国传统山水画境界亦即布局及章法,就是画家运用事物之间的有无相生,虚实相成,动静相济,疏密相同的深层矛盾巧妙的加以处理,然而“法无定相”又是“至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法”,通贯自然生成道化空间,

西方绘画空间同样借助绘画语言的逻辑表达,以上谈到线条,色彩,肌理,它们是构成绘画不可获缺的因素。空间的形式来自于相互之间的关系,如何在冲突与消减,疏与密,强与弱,虚与实,压缩与舒展等节奏韵律中推导空间意识。形成空间的思维状态,由此完备传达与观看之间的绘画空间。

“现实世界中的空间是没有形状的,即使在科学上,空间也只有“逻辑形式’而没有实际形状,只存在着空间的关系,不存在具体的空间整体”这种纯粹的视觉空间是一种幻想象就象镜子里的空间,这是一种物理学家称为‘虚幻空间’的东西——一种无形的意象。这种‘虚幻空间’是各种造型艺术的基本幻象,构图的各种因素,色彩和形状的每一种运用,都用来创造,支配和发展这种单独为视觉存在的图画空间。”

——苏珊 朗格《情感与形式》

“远山,一起一伏则有势;疏林,或高或下则有情。此画诀也。虚实者,各段中用笔之详略也,有详处,必要有略处,虚实互用。疏则不深邃,密则不风韵,但审虚实,以意取之,画自奇矣。”

——【明】董其昌《画旨》

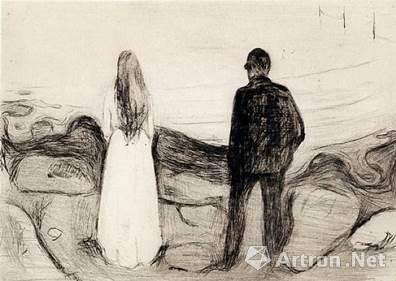

流动的线条整合均衡的人物关系

极富形式感的个人语言描绘空间关系

中国画的布局与章法

要求:

感受性素描快写提出带有个人视角的观看。借鉴中西方绘画的经典,展开形式语言的探讨,探讨能够与他人沟通的语言方式,使其成为活泼的可重新建构的思维动力。尝试不同材料的表现性积累,个人视觉经验,最终在画面呈现出创造性的思维状态。并以自身独特的气质和才能去表现,要忘掉头脑中既定图像的干扰,发现未被别人发现的物像,让知觉处于情感之中,尽可能符合逻辑的表现自己的想法。

课程设置:

第一,二周模特一个姿势摆一周,每天一个角度画3-6张变体,尝试1-2种材料的融合。并发挥其材料美感。寻找个性的绘画工具。

第三,四周模特一天一个姿势 一天画2张,发展想象力与创造力。研究中西方绘画因素不同的表现性,展开形式语言探讨。

作业:

第一、二周,作业尺寸,1开X20张

第三、四周,作业尺寸,1开x10张。

材料不限:素描纸、宣纸、特种纸、水性材料、水墨、丙稀、色粉、铅笔、碳条等

带有个人观点的论文一篇,字数600字(通过中西方绘画因素的不同表现性,寻找素描研究的切入点,结合课堂实践阐明观点)

参考文献:

《艺术中的精神》【俄国】康定斯基 李政文 魏大海译 中国人民大学出版社

《情感与形式》【美国】苏珊 朗格 刘大基 傅志强 周发祥 译 中国社会科学出版社

《艺术与视直觉》【德国】阿恩海姆 常又明译 滕守尧等译 四川人民出版社